白痴

Posted on

标签:

在所有的作家笔下,人性的天堂就是再度被爱。然而陀思妥耶夫斯基的天堂更高。在他的笔下,拥抱还并非结合,和谐也还并非统一。对于他来说,爱情不是幸福状态,不是调和,而是升格的争斗,是永恒创伤的剧烈疼痛。

娜斯塔西娅·菲里波芙娜在其精神本性中爱梅什金这个温柔的天使,同时又用性欲的激情爱她的敌人罗果仁。

—— 斯蒂芬·茨威格《九作家比较列传:精神世界的缔造者》

在所有的作家笔下,人性的天堂就是再度被爱。然而陀思妥耶夫斯基的天堂更高。在他的笔下,拥抱还并非结合,和谐也还并非统一。对于他来说,爱情不是幸福状态,不是调和,而是升格的争斗,是永恒创伤的剧烈疼痛。

娜斯塔西娅·菲里波芙娜在其精神本性中爱梅什金这个温柔的天使,同时又用性欲的激情爱她的敌人罗果仁。

—— 斯蒂芬·茨威格《九作家比较列传:精神世界的缔造者》

这本《白痴》还得从《九作家比较列传:精神世界的缔造者》说起,当时曾立下豪言壮志——每读《九作家》中的一位名家,便需要完成一本该名家的巨著。然而,写完这篇才算完成三个作家,仅仅是《九作家》中的第一章《三大师》……

- 巴尔扎克:2020年疫情在老家时读完《高老头》

- 狄更斯:2020年疫情在家紧接上本读完《大卫·科波菲尔》

- 陀思妥耶夫斯基:今年九月份重新翻开《白痴》,根据读书记录应该是刚读完上本便把这本加入书架,顺便翻看了一两页

印象中,Y 一直很推崇陀翁,有段时间一直想与之看齐,然而我此前也只是囫囵吞枣式看完他的《卡拉马佐夫兄弟》,对他知之甚少。上次疫情在家翻开《九作家》时才开始逐渐了解他,这次读《白痴》也是想尝试进一步了解他吧。

对于主要内容,我想直接引用本书简介的那段话,

小说描写19世纪60年代出身贵族的绝色女子娜斯塔霞常年受地主托茨基蹂躏,后托茨基愿出一大笔钱要把他嫁给卑鄙无耻的加尼亚。就在女主人公的生日晚会上,被人们视为白痴的年轻的公爵梅诗金突然出现,愿无条件娶娜斯塔霞为妻,这使她深受感动。在与公爵即将举行婚礼的那天,娜斯塔霞尽管深爱着公爵,但还是跟花花公子罗果仁跑了,最后遭罗果仁杀害。

全书分为四部分,乍一看上一段简介的内容除了“最后遭罗果仁杀害”,其余在第一部分都已经覆盖了。当然严格来算,第一部分也还没到举行婚礼,但是场景确实极其相似。本来以为生日晚会上当公爵表示自己愿意娶娜斯塔霞,她会同意,但是就在最后一刻却跟罗果仁跑了出去。所以后三部分在我看来可以看成是公爵的追寻之旅,直至一波三折终于可以举行婚礼,然而最后娜斯塔霞还是选择了第一部分生日宴会上类似的做法——在婚礼来临之际跟罗果仁跑了,只不过这次却是被他杀害了……

这本书可读性个人觉得是很强的,在读完第一部分后就很迫不及待地想知道后面发生的事情,不过陀翁笔锋一转立马换了时间与空间,慢慢道出故事背后的故事……只不过兜兜转转结局似乎早已写好。

但为什么明明深爱着公爵却还要跟罗果仁跑,这一直是我阅读过程中最大的困惑,甚至坦白讲,我并没有十分理解到娜斯塔霞一直深爱着公爵。

或许原因就已经在最开始在生日宴会上娜斯塔霞拒绝公爵的那段话中点明,

“谢谢,公爵,在这以前从来没有人跟我说过这样的话,”娜斯塔霞·菲立波夫娜说,“人人都出价要买我,可是还没有一个正派人表示要娶我做妻子。

…

“难道你真的以为我能坑害这样一个小孩子?”娜斯塔霞·菲立波夫娜纵声笑着从沙发上霍地站起来,“这事儿阿法纳西·伊万诺维奇干起来最合适:他最喜欢小孩子!咱们走吧,罗果仁!…公爵!你现在该娶的是阿格拉雅·叶班契娜,而不是娜斯塔霞·菲立波夫娜!否则,菲尔狄宪柯会指指点点笑话你的!你不害怕,可是我会害怕把你坑了,怕你将来责备我!

…

“难道真的这样想?”公爵扭绞着双手呻吟道

“你以为不吗?我也许很傲慢,尽管不识羞耻!刚才你把我说成完美无缺。试问:仅仅为了夸口,竟把百万家财和公爵夫人的名位踩得稀烂,甘心去住贫民窟,这叫完美?既然如此,我怎么能做你的妻子?…

某种程度上,“孩子”其实是“白痴”的同义词,所以简单来说原因就是娜斯塔霞不愿意“坑害”公爵。后文也确实讲述了娜斯塔霞如何希望并帮助公爵娶阿格拉雅,但可能正是因为深爱而又想推开的矛盾心理,最终没能促成反而与公爵步入婚礼的殿堂,然后就在最后一刻,“像发疯一般跑到罗果仁跟前”让他把她带走,即便带走的结局是死亡。或许娜斯塔霞之所以三番两次跟着罗果仁,就是希望他能结束她的生命,这个原因也早在公爵对罗果仁说的那段话中,

“为了这种爱情,为了你眼下忍受的这一切痛苦,你将会非常恨她。我感到最不可思议的是:她怎么又会同意嫁给你?昨天我听到了这个消息,简直没法相信,同时觉得说不出的难受。她明明已经两次把你甩掉,在婚期来临时逃跑;这说明她还是有某种预感!……现在她图你个什么?难道图你的钱?这是没有的事。何况钱恐怕你已经花得够厉害了。难道仅仅为了找个丈夫?除了你,她又不是找不到别人。她嫁任何人都比嫁给你强,因为兴许你真的会杀死她,这一点她现在恐怕太清楚了。难道她同意是因为你爱她爱得这么强烈?的确,除非为了这个缘故……。我听人家说过,有些女人找的正是这样的爱情……只不过……”

所以结局确实早已写好……

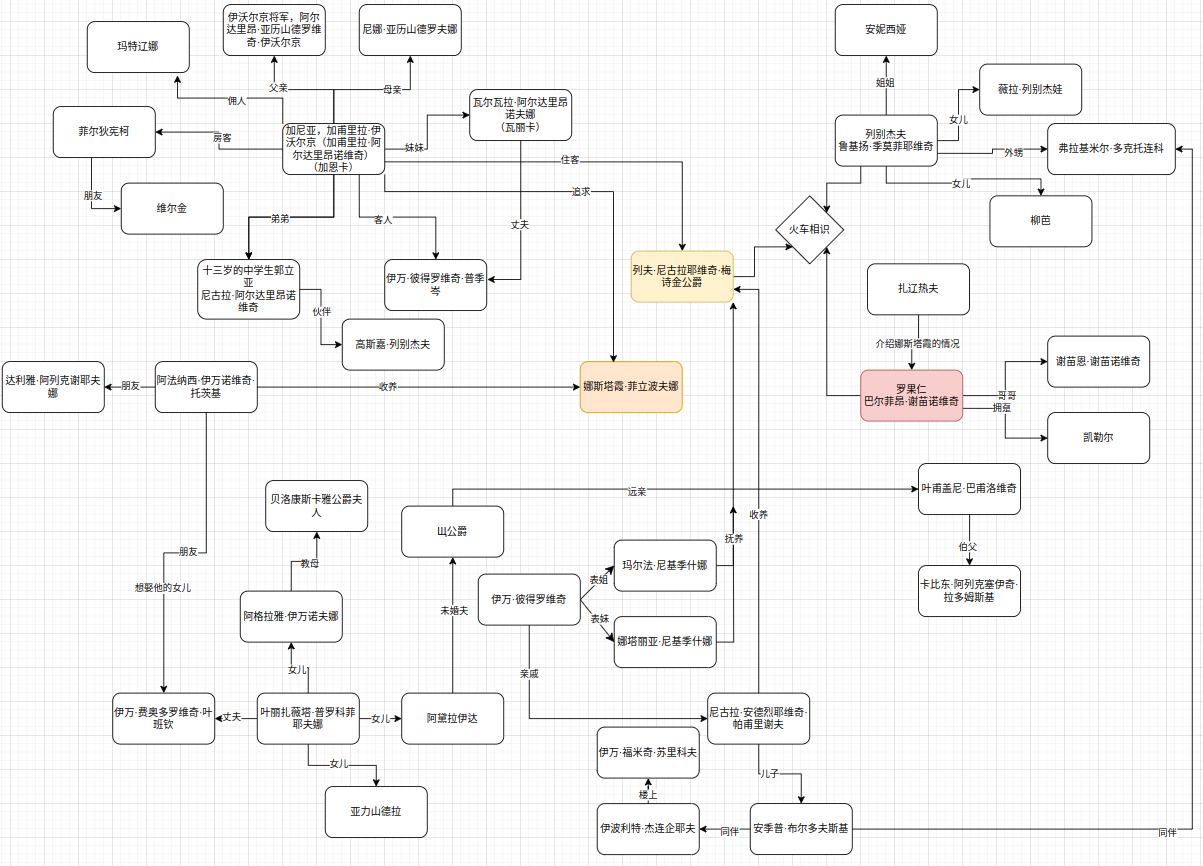

读罢此书,虽然情节似乎简单明晰,为了避免被外国人名绕晕也边读边画了人物关系图,但却仍感觉懵懵懂懂,脑海中仍然被一团迷雾笼罩着。转而翻开《九作家》,想借着茨威格在评述陀翁时提到的本书的三言两语丰富自己的理解,另外更重要的也确实是想再进一步走近陀翁。

初次接近以为是找到了一部封闭的作品,一位作家,可发现的是无限,是一个有自转星球和另一个天体音乐的宇宙。不停息地进入这个世界的思想失去了勇气:对于初步的知识来说,这个世界的魔力太陌生了,这个世界的思想化为烟云进入无限之境太远了,这个世界的信息太古怪了,以至于灵魂不能直接仰视这里的天空——像仰视祖国的天空那样。如果不是从内心去体验,陀思妥耶夫斯基什么也不是。只有在最底层,在我们永恒和不变的生存里,在根源所在的地方,我们才能够有希望与陀思妥耶夫斯基建立起联系。

从陀思妥耶夫斯基笔下的谈话中,人们不仅知道,每个人物讲了些什么,想要讲的是什么,而且还可知道,他隐而不谈的是什么。

在《白痴》中,老将军即病理学的撒谎者走到梅什金公爵身边,对他讲述自己的回忆。一开头他就撒谎,愈来愈深,便滑进了自己的谎言中,并且是完全陷了进去。他说呀,说呀,说呀。他的谎话连篇累牍,滔滔不绝。

我对伊沃尔京老将军的印象还剩很深刻的,当时读到其他人都认为他在说谎时,我还期待着他只是不被别人理解,自己的确经历过自己所述所讲。但是当谎话无比荒诞之极的时候也不免为他感到同情,或许这也是一种阿 Q 精神,或者自己构筑的荒诞的虚假的世界中。

陀思妥耶夫斯基没有用一行字表明自己的态度。然而从他的言语中,从他踉踉跄跄的走路中,从他吞吞吐吐的欲言又止中,从他神经质的忙乱中,我感觉到,他是如何走到梅什金身旁的,他是如何牵惹起纠纷的。我还看到,他是如何抬头仰望,从侧面小心翼翼地端详公爵,看公爵是否怀疑他的。我还看到他是如何停顿下来,希望公爵打断他讲话。我也看到,他的额头上怎样冒出豆粒大的汗珠,他原来欢欣鼓舞的面孔现在如何愈来愈甚地恐惧痉挛起来。我也看到,他是怎样弯曲身子慢慢行走,就像担心会挨打的狗一样。我还看到,公爵内心感受到了撒谎者的全部辛劳,便制止了说话。在陀思妥耶夫斯基笔下的什么地方有这样一段描写?什么地方也没有。虽然没有在具体的段落中这样描写,但是我却在他热情爽朗的面容上看清了每道皱纹。幻觉者的奥秘就在讲话中,在言语里,在音节的顺序里。这种描述的艺术是非常奇妙的,以至于译成外国语所不可避免的膨胀也还会使他的人物的整个心灵为之颤动。在陀思妥耶夫斯基笔下,人物的全部性格都在讲话的节奏中。

确实,仅仅通过成段的对话,置身书外的读者依然能够与公爵听到荒诞的谎话感同身受。

在他所有的作品中,在他用凶恶的细节炸开庄严的瞬间,用陈腐言辞冷笑着对待生活中最神圣的东西的地方,总是有这种尖锐的内心矛盾。为了使这种对比的瞬间显而易见,我回想起了《白痴》的悲剧。罗果仁杀害了娜斯塔西娅·菲里波芙娜,就去找知心朋友梅什金。他在大街上找到了梅什金。他用手抚摸他,他们无须相互倾诉,糟糕的猜想已经预知了一切。他们横越大街,走进被害者躺着的家里。关于伟大和庄严的什么异乎寻常的预感一下子消失殆尽了。各个领域都发出了响声。这两个生活中的敌人,感情中的兄弟,迈步走进了被害者的房间。娜斯塔西娅·菲里波芙娜毫无生气地躺着。人们感觉到,这两个人物在面对面站在使他们产生不和的女人尸体旁边的时候,要做最后的交谈了。然后谈话就开始了。——于是整个天空都被赤裸裸的、残忍的、热衷尘世的和极端精神的务实性撕裂开了。他们首先谈论和唯一谈论的是,这个尸体会不会发出臭味。罗果仁尖刻地就事论事说,他买了“上好的美国亚麻平纹蜡布”,而且已经“往布上洒了四小瓶消毒药水”。

这样的细节就是我所说的,陀思妥耶夫斯基笔下虐待狂的细节,凶恶的细节;因为在这里现实主义远不只是一个技术窍门,还因为它是一种形而上学的报复,是神秘莫测的情欲的爆发,是一种暴力的反讽的失望的发作。“四小瓶!”这是数字的精确性。“美国亚麻平纹蜡布!”这是可怕的细节严密性。——这些就是对精神和谐的蓄意破坏,是对感情统一的严重造反。他故意(他是一个反浪漫派者,就像他是一个反感伤主义者一样)把他的小说舞台安置在陈腐平庸中间。肮脏的地下室酒店散发出啤酒和烧酒的气味。昏暗而又狭窄的“棺材”房间都只用一层木板隔开。根本没有沙龙,没有旅馆,没有写字间。

这个解释令人眼前一亮。一切太安静了,静得可怕,但正是这种一反常态,让人印象深刻。

但是陀思妥耶夫斯基的人物,这些超级博学者都不知误解为何物。他们每个人都像先知一样猜测另外一个人,他们彼此都彻底了解。…娜斯塔西娅·菲里波芙娜是被罗果仁杀死的。她从看到罗果仁的第一天起就知道会这样。在她属于他的每一个小时里,她都知道,将来他要杀死她。她从他面前逃开是因为她知道,他要杀害她。而她又跑了回来则是因为她渴望自己的命运。她甚至在事前几个月就预先知道了罗果仁要用来刺穿她胸膛的那把刀子。罗果仁知道会是这样,他也知道那把刀子,梅什金同样知道。有一次在谈话中他偶然看到罗果仁在玩弄那把刀子,他的嘴唇便颤动了起来。

用“预言家”来解释娜斯塔霞跟着罗果仁就更加合理多了,这完全是她对自己命运的一种态度。

在生活的庞大总数仿佛被压进一个数字的地方,这样的感情,这样极端集中的感情,既饱含痛苦,也令人头晕目眩。他自己曾经把这种感情称之为“高塔感受”——也就是神圣的精神错乱,是在特殊的深渊上鞠躬,是在预感中享受致命摔倒的幸福。人们这种既生机勃勃又意识到死亡的极端感受,始终就是陀思妥耶夫斯基叙事文学宏伟的金字塔上人们看不见的尖顶。也许他所有的长篇小说都是为了这个白热化感受的瞬间而写的。陀思妥耶夫斯基创造了大约二十至三十个这样宏伟壮观的章节。在这些章节里,激情凝聚成一团,无比的猛烈,以至它不是在人们初读的时候——因为它仿佛在袭击一个无力抗拒的人——而是要到第四次或第五次复读的时候,才会像喷射火焰一样照亮人心。

例如《白痴》中娜斯塔西娅·菲里波芙娜把十万卢布投到火中的景象,

这个片段的冲击感确实十足,铺垫了许久的十万卢布突然付之一炬,“在平铺直叙地讲述聚结成旋涡的地方,河流突然出现了一些湍急之处。在这里书页仿佛在飞,河水流速快得惊人,就像是离弦之箭,把人们的思想带进感情的深渊。”这是第一部分最后的生日宴会其中一个插曲,再加上前面提到的娜斯塔霞拒绝公爵,一波三折、波澜起伏,这部分读起来酣畅淋漓。

艺术家的苦难从来不比癫痫病的艺术转化更为富有成果,因为在陀思妥耶夫斯基之前的艺术中,还没有出现过把丰富多彩的生活类似地集中到极其狭小的时间范围和空间范围里。…只有他才能够把一个充满重大事件的宇宙填塞进一个核桃壳的时间里。只有他才能够在爆发的短暂时间里强制地把看来不可能的事情变成现实,以致我们都没能觉察到这种征服空间和时间的能力。他的作品都是真正的集中奇迹。我想起来一个例子。请读一读长达五百多页的《白痴》第一卷吧。命运的暴动发生了,灵魂的混乱飞起来了,大多数人的内心活跃起来了。我们和他们一起逛游大街,和他们一起坐在家里。在偶然的思考中,我们会突然发现,这各种各样的庞杂事件都发生在从上午到半夜勉勉强强十二个小时的过程里。

这就像我最开始说的,全书简介的百分之九十就发生在第一卷(部分),而这一部分的时间跨度竟然也不过十二小时!

爱情对于其他作家来说,是生活的最终目的,是艺术作品讲述的目标。但是对于陀思妥耶夫斯基来说,爱情却不是生活的基本要素,而只是生活的阶梯。其他作家所唠叨不休的是和解的光荣瞬间,是在这个时刻里一切斗争得到调和,精神和感官、家族和世代,这时都完全溶解到最美好的感受中。归根结底,在其他作家那里的生活冲突与陀思妥耶夫斯基笔下的冲突相比全都显得令人好笑的幼稚:爱情触动人物,魔杖从神的云端降下,秘密,了不起的魔法,令人费解,无法说明,生活最后的奥秘。于是男人的爱情就是:如果他得到了他所追求的女人,那么,他就是幸福的;如果他得不到他所追求的女人,那么,他就是不幸的。在所有的作家笔下,人性的天堂就是再度被爱。然而陀思妥耶夫斯基的天堂更高。在他的笔下,拥抱还并非结合,和谐也还并非统一。对于他来说,爱情不是幸福状态,不是调和,而是升格的争斗,是永恒创伤的剧烈疼痛。因此爱情是一个苦难证件,是一种比在平常时候更为剧烈的人生痛苦。如果陀思妥耶夫斯基的人物彼此相爱了,那么,他们就不是安闲平静的了。相反,他的人物由于自己本性的种种冲突而发生的震颤绝不多于他们的爱情得到回报的那个瞬间。这是因为他们不让自己沉浸于自己洋溢的感情之中,而是要努力提高这种洋溢的感情。他的二元论的真正子女都没有在这最后的一瞬间停步不前。他们都轻视那种一瞬间平静的方程式(其他所有人都把这一瞬间选定为最美好的瞬间):男女情人都是以同样的强度去爱和被爱。因为那就会是和谐,就是一个终点,就是一个限度,可他们只是为无限而生。陀思妥耶夫斯基的人物既不愿意去爱别人,也不愿意被别人爱。他们总是爱牺牲者,他们都愿意成为牺牲者,成为奉献更多的人,成为接受更少的人。他们在精神错乱的感情拍卖中互相抬高价格,直到感情仿佛成了一声喘息、一声呻吟、一场斗争、一阵痛苦的时候,直到感情作为平静的娱乐开始的时候为止。如果他们被人拒绝,如果他们受到嘲弄,如果他们受到轻视,那么,他们在迅速的变化中就是幸福的,因为他们那样就成了给予的人,无限给予的,而且是不为给予而要求任何东西的人。因此,在他这位对立大师的笔下,憎恨总是与爱情非常相似,而爱情也总是与憎恨非常类同。但是即使在人们似乎专心互爱的短暂时期里,感情的统一也会再一次发生爆炸。这是因为陀思妥耶夫斯基的人物从不可能用自己感官与精神的整体力量去相爱。他们或者是用感官相爱,或者是用精神相爱。在他们身上肉和灵绝不会处于和谐状态。

娜斯塔西娅·菲里波芙娜在其精神本性中爱梅什金这个温柔的天使,同时又用性欲的激情爱她的敌人罗果仁。她在教堂门前从公爵那里挣脱开身子,跑到另一个人的床上睡觉。她从醉鬼酒宴上退回到她的耶稣基督身边。她的精神仿佛高高在上,惊骇地俯视着她的身体在下面的所作所为。当她的思想在极度兴奋中转向另外一个人的时候,她的身体却仿佛在催眠术的作用下入睡了。

终于,我似乎明白了自己最开始的关于娜斯塔霞对公爵和罗果仁态度的困惑,这颠覆了自己在其它文学作品、影视作品中看到的爱情的形象。

如果两个人互相爱恋,而且在历尽生活的艰险以后都冷静了下来,那么,这与翻到最后一页的书怎么相比?在其他人的悲剧结束的地方,陀思妥耶夫斯基的悲剧才开始。因为他不想把爱情,即把两性温柔的和解,看作世界的意义和胜利。